對一般家庭來說,除了房子,汽車通常是第二高價的耐久財。由於金額高、牽涉軟硬體技術複雜,開發耗時,調查研究得從經濟趨勢開始,一路到潛在消費者的想望、痛點、競品比較和價格接受度。怎麼解讀、做綜合研判,非常考驗經營者智慧。

1950 年代中期,被福特封為「未來車」的 Edsel(發音近似艾德瑟,有點拗口,接下來簡稱它「小艾」)正是知名案例,經典到微軟創辦人比爾蓋茲曾特別以小艾為例,省思企業應尊重客觀、科學的市調,而非自身直覺。

先說結果:福特投下大筆資金,努力將消費者在問卷中表達的想要轉化為產品設計,但因對調查結果的片面詮釋,忽略了實際市場環境與消費者真正的核心需求,慘賠約值如今 38 億美元──這個額度能開一家全新品牌了,堪稱汽車史上迄今最大翻車案。

開發背景:大環境順風轉逆風

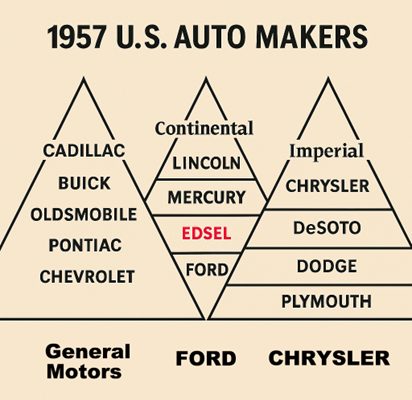

美國三大車廠品系金字塔,價格與定位由下往上遞增(圖片由 AI 生成)

1955 年,福特汽車啟動代號「E-car」(Experimental car,實驗車)計畫,為小艾上市鋪路。一來延續前總裁、亨利福特之子 Edsel Ford 擴大中價位車款構想;二來迎接 1950 年以來持續上升車市榮景,給換車族群新目標。彼時,二戰結束不久,美國市場態勢是這樣的:

- 經濟蓬勃成長,中產階級快速壯大。

- 大批退伍軍人結婚、建立家庭。1944 年《軍人權利法案》,助其獲得補助與低利貸款,安心消費。

- 在艾森豪總統 1954 年推動《聯邦公路法案》建設高速公路網的氣氛下,住家漸往郊區移動,促使汽車成為必需品。每家甚至不只一輛車。(法案於 1956 年通過)

- 50 年代中期,消費者對車的要求,從戰後之初「有就好」升級為「想更好」,例如更大馬力、更時尚外型、更特別設計等,對價格的接受度也由平價延伸至中價位。單1955 一年,福特「競品」通用與克萊斯勒旗下中價款 Buick、Pontiac、Dodge 總共賣了 200 萬輛,怎不令福特快馬加鞭?

簡言之,前景看好,衝就對了。1956 年 11 月,宣布成立小艾事業部。

BUT,人算不如天算。1957 年第三季,內有聯準會提高利率以抑制通膨,外有美蘇冷戰、第二次以阿戰爭後續影響,經濟急轉直下,失業率攀升。本來該衝的腳步,忽然好像要急煞,但福特沒管那些,依然勇往直前。

定位與定名模糊,認知混亂先輸一半

經濟才剛起跌,1957 年 9 年,福特無懼市場緊縮,繼續大腳踩油門開賣小艾。在此之前,為了保持這台集眾多創新於一身的「未來車」神祕感,沒有任何媒體或消費者焦點團體看過它,更別提試駕,然而精心策劃的驚喜,上市當天竟成驚嚇:不上不下的定位、車名讓消費者難以共鳴,加上多項設計並不實用,最終讓市場反應遠低於預期。

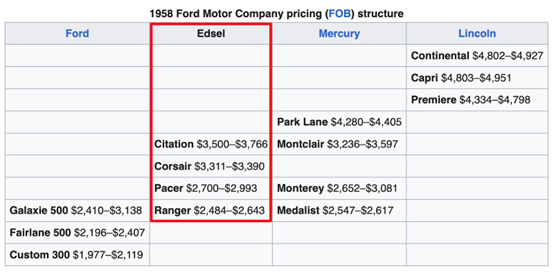

小艾價格與自家品牌拉扯的尷尬定位(截圖自維基百科)

小艾定位本在入門品牌福特(Ford)之上、中價品牌水星(Mercury)之下,希望與既有車系共同擴大平價至中價位市場,然而上市後卻一次推出多達 18 款車型,價格區間又與水星高度重疊,讓消費者難以辨識其真正層級,不清楚小艾等級究竟應該比水星更高還是低。

讓人搞不懂的還有名字,Edsel 是什麼東東?

產品名自帶廣告加公關性質,取個雅俗共賞、容易琅琅上口的好名字極其重要。福特當然明白,先派員工在戲院門口做街訪,再大手筆請了頂尖廣告公司、著名詩人等,進行史無前例的命名研究,結果生了 6000 組仍莫衷一是。最後,董事會主席布里奇(Ernest Breech)趁福特家第三代亨利福特二世(Henry Ford II,亨利福特之孫)缺席的會議上,以致敬英年早逝的前總裁 Edsel Ford 為由,拍板定案。

商品並非塑像,取了對消費者而言只是「一段音節」的名字,從理解、印象到口語傳播都大打折扣。事情還沒完,怪異設計又再雪上加霜。

當創新變成突兀

(圖片來源:維基百科、VINTAGE EVERYDAY)

開發前,市調報告說「車主想要大馬力與創新配備」,於是福特很認真地回應「許願清單」,可是實車做出來卻沒得到正面回饋。

總之,在經濟下滑環境推出售價往上的車款,外型不討喜、內裝不就手,壞球頻出,銷售不太妙。上市首年(1958)只賣 63110 輛,僅預估 20 萬輛的 3 成出頭。即便中間經過設計修正再縮減車型,依然沒起色。1959 年 11 月,開賣才兩年,福特即宣布結束小艾計畫,結算全系列總銷售量約 11.6 萬輛,不到預期損益兩平點的一半。整體虧損達 3.5 億美元,換算 2025 年幣值約合 38 億美元。

摔了一大跤,幸好福特終於深刻體悟市場要經濟實惠款式,趕緊利用小艾既有生產線和模具,接連推出獵鷹(Falcon)、野馬(Mustang)大受歡迎,連本帶利賺回來。

重做考古題,細聽消費者意見

話說小艾上市前一季,研究團隊已於 1957 年夏天注意到「中價位車款正在降溫」,無奈高層認為組織投入過深難轉彎,堅持按原計畫行事,為日後鉅額虧損埋下伏筆。歷史無法重來,卻是絕佳考古題,小艾還有哪些地方可以改進,盡量朝損益兩平邁進?

先說最直觀的:命名。產品名稱不只是識別符號,更是品牌形象與市場溝通的第一扇門。好的名稱應該具備簡潔、易記、易於發音,並能引發正面聯想,讓消費者快速建立情感連結。反之,若名稱拗口難記、缺乏意義,甚至與產品定位脫節,往往會削弱市場接受度。

Edsel 的命名失敗正是一個典型例子:儘管福特投入龐大資源進行命名研究,最後卻因內部決策凌駕於消費者觀感之上,選擇了一個無法引發共鳴的名字,進一步加深了產品與市場的落差。這提醒企業在產品開發過程中,應將命名視為品牌策略的一環,而不只是形式上的安排。

再來是「內行看門道」的消費者調查測試點設計。例如:在概念階段,可以測試消費者是否理解並認同產品定位;在設計階段,可以透過焦點團體或封測收集第一手使用回饋;在定價階段,更能結合情境模擬,檢驗消費者「願意買單」的臨界值。做這些測試並非浪費時間或增加流程,而是一種降低風險的保險,套個汽車術語,應該列入產品開發的「標配」。

倒三角調研法:勢、客、價、品,有效提高產品成功率

其實,為了抓時機而超趕進度,「頭洗下去」沒法暫停,公司上下忙成一團卻好像對產品賣量幫助有限,是許多企業常面臨的情境。對此,DSIGroup 典通認為,若能運用「勢、客、價、品」四個層次的倒三角調研法,有助弭平品牌與消費者認知落差,布局在前,順勢增進銷售。

勢:聚焦商機切角(頂層,最廣)

先由產業與總體環境著眼,確認趨勢與市場走向,判斷產品能否在此時進場。

客:鎖定買單對象(第二層)

再收斂至潛在客群,釐清誰有消費力、誰願意花錢,並細分其生活型態與價值觀。

價:找到心理臨界點(第三層)

在明確客群基礎上,探究他們對不同價位的敏感度與接受範圍,避免產品陷入模糊或錯誤的定位。

品:制定成功組合(底層,最窄)

最後聚焦到具體產品設計,測試命名、外型、功能、駕駛體驗等,確保與市場需求相符。

這樣的倒三角結構,從大環境收斂到具體產品,能幫助決策層避免「只聽到想聽的答案」,而是在每一層都經過驗證,逐步縮小與消費者的落差。我們認為,許多產品失敗並不是因為「調查不夠多」,而是調查沒有形成貫穿。把勢、客、價、品連成一條邏輯鏈,才能讓調研真正轉化為市場力。

目前已在彙整多年經驗與產業實例,預計近期內推出系列課程,期待想精進行銷功力的朋友,一起切磋交流。

體驗數據助攻商模、了解更多品牌經營 knowhow,歡迎來 DSIGroup 典通喝咖啡:https://www.dsigroup.com.tw/contact

參考資料

維基百科:Edsel https://en.wikipedia.org/wiki/Edsel

Discovery頻道 https://www.facebook.com/share/p/1GmixSKxgD/

24 Vintage Adverts of 1958 Ford Edsel https://www.vintag.es/2023/05/edsel-ads.html

The Edsel Pages https://www.edsel.com/pages/edsel58.htm?utm_source=chatgpt.com

It Takes A Lot Of Work To Fail Big Time!…(or, Is That An Oldsmobile Sucking a Lemon ?) https://www.printmag.com/color-design/it-takes-a-lot-of-work-to-fail-big-time-or-is-that-an-oldsmobile-sucking-a-lemon/

What Happened to the Car Industry’s Most Famous Flop? https://time.com/3586398/ford-edsel-history/

The best business book I’ve ever read https://www.gatesnotes.com/business-adventures

4 lessons from the failure of the Ford Edsel, one of Bill Gates' favorite case studies https://www.businessinsider.com/lessons-from-the-failure-of-the-ford-edsel-2015-9

Daisy @ Museum 挫折失敗的同義詞...Edsel https://daisy0726.pixnet.net/blog/post/6669503

數字說不出的話 https://blog.udn.com/ansercomtw/28310361